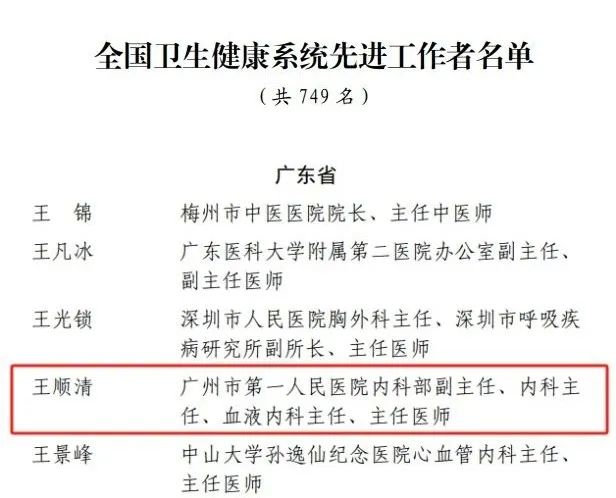

3月31日,人力资源社会保障部、国家卫生健康委、国家中医药局、国家疾控局发布全国卫生健康系统先进集体、先进工作者、“白求恩奖章”获得者表彰名单。

广州市第一人民医院内科主任、血液内科主任王顺清被授予“全国卫生健康系统先进工作者”称号。

敬佑生命、救死扶伤

甘于奉献、大爱无疆

为王顺清主任医师点赞!

此前,王顺清医生还获评

2024年度“中国好医生”月度人物,

让我们一起走进他的故事~

如果将骨髓比作人体的“造血工厂”,那么骨髓中的造血干细胞便是“种子”,能够源源不断地为人体输送血红细胞、白细胞和血小板等“产品”。而一旦确诊为再生障碍性贫血(下称“再障”),则意味着工厂“停工”,血细胞“产值”下降,甚至会“停产”,严重情况下危及生命。

专注血液病学医疗、科研和教学34年的王顺清,率领团队成功救治来自国内17个省市的超800位再障患者,并牵头组建华南再生障碍性贫血专病联盟和举办南方再生障碍性贫血高峰论坛,推动成立“再生援”慈善基金、“蒲公英”造血干细胞运送志愿服务队等,让无数再障患者家庭重拾对生活的热爱与希望。

探索“再障”治疗新技术

王顺清对再障的正式宣战,源于一次爱心救援。

2011年底,11岁的重型再障患者小强住进广州市一医院,尝试非血缘脐血移植后,很快发生排斥,移植失败。再次造血干细胞移植成为小强最后的救命稻草,但从2008年确诊至此,他从未等到配型全相合的供者。

当时,北京大学人民医院黄晓军教授已在世界率先开展HLA半相合移植治疗再障,成为国际广泛认可的“北京方案”。面对最后一线希望,家属却犹豫了,他们已经辗转多地,求医多年、四处碰壁,此时不想再折腾了。

综合考虑后,医院决定向黄晓军教授发起求助,教授不仅欣然应允,还主动传授技术,支持开展相关临床研究。这对科室主任王顺清来说是宝贵的机会,也是巨大的考验。

再障在我国的发病率不足十万分之一,而重型再障,尤其是极重型再障极易出现严重感染或出血,如果得不到及时有效的治疗,6个月内死亡率高达90%……种种原因导致我国重点研究再障诊治的医院少之又少。而且,半相合移植的急慢性移植物抗宿主病和各种感染的发生率相对较高,对移植后排异的管理与控制要求也非常高。

“能做的别人都做了,只有选择别人不能做、不想做、也不好做的来做大做强。”王顺清说,患者的信任也让他更加坚定迎难而上的决心。

2012年,在黄晓军教授及其团队的指导下,王顺清团队成功为小强实施半相合造血干细胞移植。术后,他又不断细化移植后管理方案,帮助小强跨过排斥难关。出院后不久,这个常年徘徊在生死边缘的孩子顺利重返校园,回归正常生活。

首战告捷,打开一扇希望之窗,越来越多再障患者慕名而来。王顺清抓住机会,将再障作为科室发展的突破口,还有更进一步的创新。通过加强与中华骨髓库的密切配合,王顺清团队探索成人重型再障患者非血缘供者移植的一线治疗,并在国际上率先报道一线移植成果,证明疗效与全相合移植无差异。

“急重型再障患者最好1个月内完成造血干细胞移植,为此我们建立了完善的治疗流程,让患者一来就能做配型和检查。非血缘移植也能在两周左右明确是否有合适配型。”王顺清说。经验不断积累,救治速度也持续提升。

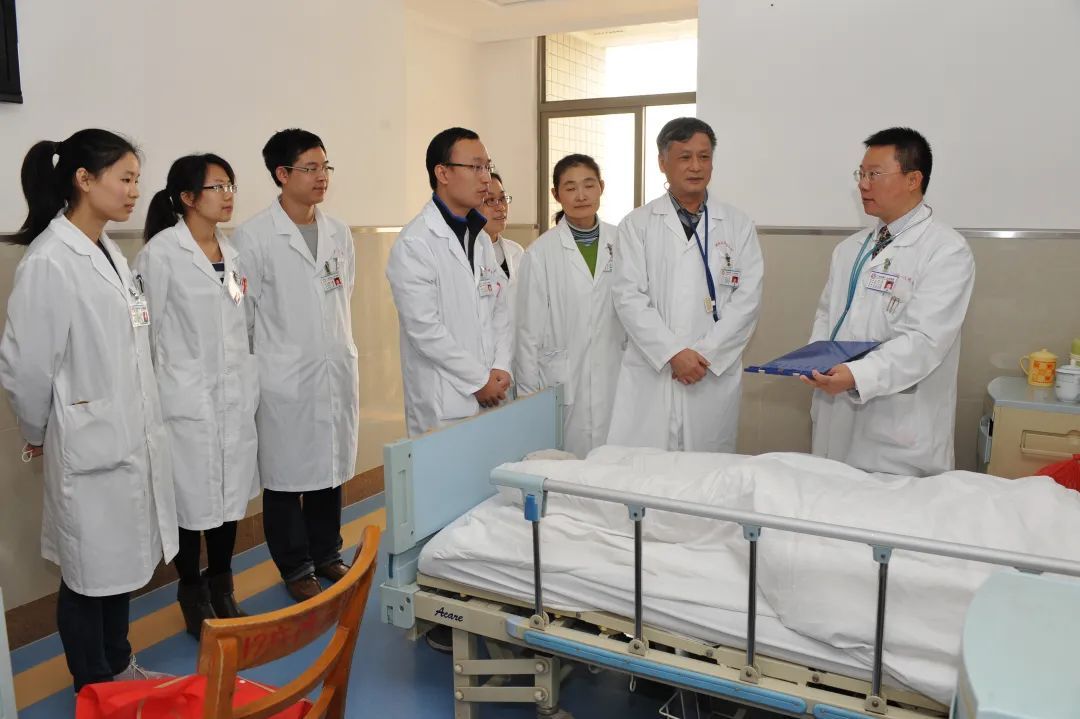

王顺清(右一)开展教学查房

再破移植禁忌

来自各地再障患者的信任,激励着王顺清进一步攻克瓶颈。

王顺清还一直在探索如何降低移植副作用,让患者真正回归正常生活。

“‘北京方案’的效果很好,但大部分女性患者移植后会绝经,而2017年美国约翰霍普金斯大学报道的‘巴尔的摩方案’移植后有女性怀孕生子。”他解释,当时后者研究病例数较少,初步尝试也发现此方案不完全适用于我国患者。

2018年开始,移植团队尝试将两种方案进行融合,各取所长,在不影响疗效的前提下,成功降低预处理毒性并减少并发症,在全身放疗时对儿童甲状腺、生殖器官进行保护,对女性卵巢功能起到了明显保护效果,部分体能状况较差的患者也得以接受半相合移植,“已有多位年轻患者移植后能正常生育,顺利回归家庭、回归生活。”

患者对血液内科医务人员点赞

由于患者年龄越大,脏器功能越差,移植后各种合并症的发生率也会持续增加,临床上通常谨慎考虑对45岁以上的再障患者进行异基因造血干细胞移植,50岁以上更是很少将之作为首选。但同时,老年人是再障的高危人群,而且一旦发生,往往是重型再障。

为此,王顺清首先瞄准这一长期缺乏有效治疗的人群,通过提升移植技术和改良抗排斥药物,探索对50~60岁、身体状况良好的重型再障患者实施造血干细胞移植治疗,很快便取得成效,扩展了适合移植患者的年龄段。

如今,王顺清率领团队每年完成再障的造血干细胞移植近100例,移植后总生存率达到90%,数量和疗效均达到国内先进水平;团队成功治愈多名病史长达20余年的难治患者,勇闯合并难以控制活动性感染的重型再障患者造血干细胞移植禁区,让许多绝境中的患者重拾生机。

守护更多血液病患者

王顺清带领团队不断积累经验,成功帮助数百位再障患者延续生命,逐步将科室建设成为华南地区再障诊疗中心和国内知名的再障移植中心之一。

随着省内外慕名而来求医的患者越来越多,血液内科经常“一床难求”。为了救助更多的患者,在医院大力支持,王顺清带领的血液内科团队共同努力下,2025年1月,广州市第一人民医院南沙院区造血干细胞移植与细胞治疗中心正式启用。至此,医院血液内科总床位达150张,血液层流病房30间,预计年移植量超300例。

广州市第一人民医院南沙医院造血干细胞移植与细胞治疗中心

“以前科室每年能完成全国再障移植例数的十分之一,但因移植仓位不足,很多患者需要等待。”南沙医院血液内科张玉平主任说,随着移植仓位扩容,科室预计年治疗例数有望突破300例,不仅缓解患者的等待压力,也大幅减少患者因治疗延误引发的感染和并发症的风险。

患者在广州市第一人民医院南沙医院完成了异基因造血干细胞移植治疗

27岁的年轻女孩小黄,在5年前的一场寻常感冒中,在血常规检查时,发现全血细胞减少的异常,最终诊断为重型再生障碍性贫血,让小黄的生活坠入了阴霾。偶然间,她在网络上大量查阅资料后,抱着最后一丝期待,来到了市一南沙医院血液内科。经过全面且严谨的评估、筹备,血液内科医疗团队为小黄实施异基因造血干细胞移植,造血干细胞输注第10天,小黄的血细胞开始稳步回升,身体机能逐渐恢复,信心也一点点找了回来。她终于走出了移植仓,迈向全新生活。

推进细胞与基因治疗临床转化

近年来,造血干细胞移植与细胞治疗逐渐成为治疗白血病、骨髓增生异常综合征、重型再障和重型地中海贫血等血液疾病的重要手段。

“尽管细胞治疗和基因治疗仍以临床研究为主,但CAR-T疗法的逐步推广,正为疑难血液病患者开辟生存的新路径。”王顺清表示,作为国家批准上市的细胞治疗技术之一,CAR-T疗法已在淋巴瘤和多发性骨髓瘤患者中广泛应用。

2024年,血液内科为一名重型β型地中海贫血成人患者实施了基因治疗

王顺清介绍,CAR-T疗法适用于传统药物治疗无效的顽固病灶。通过CAR-T治疗稳定病情后,再进行异基因造血干细胞移植,可显著提高治疗成功率。例如,近期一名50岁的多发性骨髓瘤患者接受CAR-T治疗后病情缓解,并成功完成异基因移植,目前已顺利出院并持续观察中。

针对广东及周边地区高发的重型地中海贫血,广州市第一人民医院正推进基因治疗的临床研究。血液内科黄金棋副主任医师介绍,约3%的输血依赖型地贫患者常年依赖输血,但面临血源紧张、铁过载和产生同种免疫反应等困境。基因治疗通过自体造血干细胞移植,不仅显著缩短植入时间,还极大提高了安全性,为输血依赖型地贫患者提供了新的治疗途径,有望实现“一次治疗,永久性治愈”。

为患者架起“爱心桥梁”

在医疗一线,王顺清带领团队不仅为患者驱赶疾病伤痛,也带来爱与关怀。在团队的共同努力下,血液内科组建“再障”病友会,通过建病友群、举办线下交流会等方式,定期邀请康复病友分享经验,用一个个绝处逢生的感人故事,激励更多病友坚强战胜病魔。

除了精神上的鼓励,还有物质上的支持。在他的推动下,医院与广州市慈善会、广州市青少年发展基金会合作,设立了重症血液病贫困患者救助基金以及“再生援”慈善基金,至今已经资助了近百名贫困患者,救助金额200余万元。

2024年11月,“蒲公英”造血干细胞运送志愿者为南沙医院取回第一例造血干细胞

随着非血缘移植逐渐增多,2020年血液内科联合医院团委又发起成立了一支“蒲公英”造血干细胞运送志愿服务队,招募院内医务志愿者利用休息时间为需移植的患者去取造血干细胞。至今,这支服务队已顺利跨越重重困难,完成75例造血干细胞运送任务,足迹遍布18个省市,总行程超8万公里。

不同的接力也在病友间进行:一位重症再障患者康复后迎来女儿的诞生,于是连续两年向“再生援”捐赠善款;一位接受非血缘供者移植的患者康复后,家人也加入到造血干细胞捐献者队伍,妻子还成功配型捐献一次。